Visits: 2534

1. Der Missing Link als Entscheidungskriterium zwischen Evolutionstheorie und Kreationismus

2. Der Stammbaum des Menschen

3. Die Spuren der Sprache

4. Kehlkopfknochen

5. Gehirnabdrücke

6. Wie Sprache und Kultur zusammenhängen

7. Werkzeuge

8. Gruppengrösse

9. Wann ist die menschliche Sprache entstanden?

10. Weiterführende Artikel auf dieser Homepage

Philipp Wehrli, 1995, überarbeitet und veröffentlicht: 10. Februar 2009

Im Artikel Gibt es philosophierende Tiere?, begründe ich die Annahme, dass sich tierisches Bewusstsein qualitativ vom menschlichen Bewusstsein unterscheidet. Als kritischer Punkt erwies sich die Sprache: Bewusstes Denken lohnt sich nur, wenn Erkenntnisse sprachlich weiter vermittelt werden können. Dies ist mit den tierischen Sprachen nicht möglich. Hier will ich zeigen, wie sich die menschliche Sprache und damit auch das menschliche Bewusstsein so weit entwickelten.

1. Der Missing Link als Entscheidungskriterium zwischen Evolutionstheorie und Kreationismus

Bei der Betrachtung unseres Stammbaumes müssen wir uns stets vor Augen halten, dass von den Früh- und Altmenschen nur sehr spärliche Funde existieren. Aus den letzten 5 Mio. Jahren haben wir lediglich ca. 2500 fossile Reste aus unserer Herkunftsgeschichte gefunden (Schm 1).

Von den vielleicht rund 100 Mio. Neandertalern, die vor 100’000 bis 30’000 Jahren unseren Boden bevölkerten, verfügen wir über kaum mehr als 50 Knochenfunde von Skeletten, einige Schädel, meist lange Knochen. (Nou 1)

Zudem sind in grossen Gebieten, z. B. in tropischen Regenwäldern, Fossilien aus klimatischen Gründen praktisch vollständig zerstört, was die Rekonstruktion der menschlichen Stammesgeschichte zusätzlich erschwert. Es ist daher anzunehmen, dass einige der weniger grossen Gruppen bis anhin übersehen wurden und dass über allfällige Verbindungen zwischen den Arten wohl längst noch nicht alles bekannt ist. Mit Sicherheit kann aber gesagt werden, dass während langer Zeit mehrere Hominidenarten gleichzeitig die Erde bevölkerten.

Dieser Mangel an Fundstücken ist für Kreationisten der Hauptkritikpunkt an der Evolutionstheorie. Sie betonen, dass es an verschiedenen Stellen des Stammbaums Lücken gibt, sogenannte Missing Links. Naturwissenschafter sollten diese Kritik ernst nehmen. Sie gibt uns nämlich die Möglichkeit, die Evolutionstheorie oder die Schöpfungsgeschichten zu falsifizieren.

Nach der Evolutionstheorie erwarten wir, dass wir in Zukunft immer mal wieder ein Missing Link finden werden. Sicher wurden viele Zeugnisse zerstört, aber ebenso sicher haben wir noch nicht alle gefunden. Jedes Missing Link, das wir finden, ist ein Beweis für die Evolutionstheorie. Werden in den nächsten zehn Jahren plötzlich keine Fundstücke mehr gefunden, die den Stammbaum vervollständigen, so ist dies ein starker Beleg gegen die Evolutionstheorie.

Kreationisten werden aber kaum weitere Funde erwarten, die ausgerechnet eine Lücke zwischen zwei bekannten Funden schliessen. Nach den Kreationisten hat Gott verschiedene Arten geschaffen, die sich z. T. ähnlich sind, wie z. B. einen homo erectus und einen Cromagnon Menschen. Weil es aber keine Entwicklung vom homo erectus zum Cromagnon Menschen gibt, können wir auch nicht erwarten, irgendwelche Zwischenformen zu finden. Wir sollten erwarten, dass wir noch unbekannte Arten finden. Aber diese werden nicht gerade Zwischenformen zwischen schon bekannten Arten sein. Jedes Missing Link, das wir finden, ist deshalb ein starker Beleg, dass die Schöpfungsgeschichten falsch sind.

2. Der Stammbaum des Menschen

Unter Fachleuten unbestritten ist heute, dass die Menschen und die heute lebenden Affen gemeinsame Vorfahren hatten. Noch sehr ungewiss ist allerdings, wann sich die Stämme der Menschenaffen, der sogenannten Pongiden, vom Stamm der Menschenartigen, der sogenannten Hominiden, trennten. Die ursprüngliche Schätzung aufgrund von Knochenfunden, 14-12 Mio. Jahre, muss nach neueren Untersuchungen der DNA bei Menschen und Schimpansen vermutlich stark korrigiert werden. Es scheint heute durchaus denkbar, dass noch vor etwa 7-5 Mio. Jahren gemeinsame Vorfahren von Mensch und Schimpanse lebten (Kuc 1). Möglicherweise war dieser jüngste gemeinsame Vorfahr von seiner Lebensweise her dem Menschen sogar wesentlich ähnlicher als der heutige Schimpanse. Das würde bedeuten, dass während der Entwicklung der Schimpansen wesentliche Fähigkeiten dieser Vorfahren verkümmerten, z. B. weil unsere Vorfahren die Vorfahren der Schimpansen in die Wälder verdrängten. Noch heute sind in der Steppe lebende Schimpansen im Umgang mit Knüppeln und Wurfgeschossen viel geschickter als die Schimpansen der Urwälder. (Drö 2)

Nach dieser These vertrieben unsere Urahnen vor vielleicht 1-2 Mio. Jahren die Vorfahren der Affen in harten Kämpfen in die Wälder, wo ihre menschenähnlichen Eigenschaften kaum mehr gebraucht wurden und verkümmerten. Der Schimpanse wäre also, durch den Urwald intelligenzgebremst, eine Art verhinderter Mensch.

Die kämpferischen Vorfahren, denen wir diesen entscheidenden Sieg verdanken, waren die Ausralopithecinen, die vor 4 bis 6 Mio. auftauchten und bis vor etwa 400’000 Jahren Afrika bevölkerten. Dieser Australopithecus ging bereits aufrecht und hatte somit die Hände für allfällige Werkzeuge oder Waffen frei. Es sind einfache geplant hergerichtete Steinwerkzeuge im Alter von etwa 2,5 Mio. Jahren gefunden worden. Holz dürfte demnach schon wesentlich früher zum Werkzeug verarbeitet worden sein.

Aus der Zeit vor rund 2 Mio. Jahren finden sich bereits mehrere verschiedene Werkzeuge. Sie werden dem Homo habilis (dem ‘befähigten Menschen’) zugerechnet, den manche Forscher lediglich für eine neuentdeckte Art der Gattung Australopithecus halten, während andere in ihm den ersten Vertreter der Gattung Mensch sehen. Die Gattung ‘Mensch’, die nun erscheint, wird ganz grob in drei Gruppen gegliedert, wobei die Abgrenzungen allerdings keineswegs immer ganz eindeutig sind:

- Die Frühmenschen, die durch die vor 1 Mio. bis 250’000 Jahren lebende Art Homo erectus repräsentiert werden. Zu ihnen zählen der Javamensch, der Sinanthropus (Pekingmensch), der Rhodesiamensch, der Homo erectus leakeyl und der Heidelbergmensch. Der vor 700’000 bis 500’000 Jahren lebende Pekingmensch gebrauchte mit Sicherheit das Feuer, wenn er es auch kaum selber entfachte, sondern aus natürlichen Bränden gewann. Der Heidelbergmensch hatte eine Steingerätekultur.

- Die vor etwa 250’000 Jahren aus der Homo erectus Gruppe hervorgegangenen Altmenschen (Neandertaler). Sie starben vor etwa 30’000 Jahren wieder aus und sind damit nicht unsere direkten Vorfahren. Sie benutzten als Werkzeuge Faustkeile und Blattspitzen. Der aus derselben Zeit stammende Steinheimmensch weist gewisse neandertaloide Merkmale auf, lässt aber auch Ähnlichkeiten mit dem Jetztmenschen erkennen.

- Die Jetztmenschen, die vor rund 150’000 Jahren in Ostafrika erstmals auftreten. Die Funde von Cromagnon in Frankreich haben der ganzen Gruppe den Namen gegeben (Cromagnontyp). Sie scheinen von der Anatomie und von der Intelligenz her von Anfang an dem heutigen Menschen sehr ähnlich gewesen zu sein. Allerdings ist das Gehirnvolumen in wenigen Jahrtausenden von 1400cm3 bis heute maximal 2000cm3 angewachsen.

Wie nahe oder wie weit die verschiedenen Arten untereinander verwandt sind, ist Thema heftiger Diskussionen. So sind beispielsweise manche Fachleute der Ansicht, die Formenvielfalt unter den Altmenschen lasse es nicht zu, die verschiedenen Funde einer einzigen Subspezies Homo sapiens neanderthalensis zuzurechnen (Feu 1). Zudem seien die Menschen uneingeschränkt kreuzbar geblieben, da es niemals für längere Zeit absolute Isolate gab. Homo erectus und Homo sapiens seien bestimmt keine Arten im biologischen Sinne (Feu 1). Allerdings ist es natürlich unmöglich festzustellen, dass es keine Isolate gab, weil Isolate ja nicht geographischer Natur zu sein brauchen, sondern auch kulturell bedingt sein können.

Zudem liefert die Formähnlichkeit im Skelett natürlich lediglich gewisse Anhaltspunkte über die Verwandtschaft. Kurth verweist in diesem Zusammenhang auf die jedem Zoologen bekannten Schwierigkeiten, bei nahestehenden Arten Unterschiede nur anhand des Skeletts nachzuweisen. Bekannte Beispiele sind die sehr ähnlichen Skelette von Löwe und Tiger, aber auch von Schaf und Ziege, wo bei Fehlen der Hornzapfen eine Trennung nicht möglich ist (Schm1).

Wenn man dazu bedenkt, dass von unseren zu unterscheidenden Vorfahren oft lediglich ein einzelner Oberschenkelknochen zur Verfügung steht, wird die Problematik einer Unterteilung in verschiedene Arten sogleich klar.

Es geht mir hier aber nicht um Details im Stammbaum. Mich interessiert viel mehr die Evolution der menschlichen Sprache.

3. Die Spuren der Sprache

Um herauszufinden, welche unserer Vorfahren eine Sprache besassen, stehen uns vier Methoden zur Verfügung:

- Wir können anhand der wenigen und oft nur bruchstückhaft erhaltenen Rachen- und Kehlkopfknochen untersuchen, zu welchen Lauten unsere Vorfahren etwa fähig waren.

- Wir können beim Betrachten eines Schädels Rückschlüsse auf das Gehirn ziehen und von diesem auf die geistige Sprechfähigkeit weiter schliessen.

- Von der kulturellen Entwicklung eines Volkes, also von Werkzeug- oder Kunstwerkfunden ausgehend, können wir Vermutungen über die Fähigkeit zur Zusammenarbeit anstellen, die natürlich durch eine fortschrittliche Sprache stark verbessert würde.

- Die Grösse der Gruppen, in denen die ersten Menschen lebten, also die Komplexität ihrer sozialen Beziehungen, könnte Rückschlüsse erlauben, ob solche Gruppen ohne Sprache überhaupt hätten zusammengehalten werden können.

Leider haben alle vier Methoden ihre Schwächen, wie wir sehen werden.

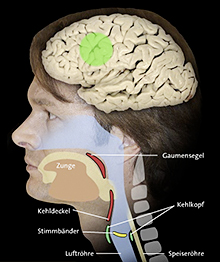

4. Kehlkopfknochen

Beim Menschen hat sich im Rahmen der Evolution ein spezialisierter Sprechapparat ausgebildet. Und dieser Sprechapparat hat eine Eigenschaft, die ihn sehr aussagekräftig macht: Er beinhaltet für das Überleben des Menschen einen offensichtlichen Nachteil. Während nämlich ein Schimpanse problemlos gleichzeitig atmen und zum Beispiel trinken kann, ohne sich zu verschlucken, überkreuzen sich beim Menschen wegen des spezialisierten Sprechapparates Luft- und Speiseröhre. Deshalb kann sich ein Mensch im Gegensatz zum Schimpansen verschlucken und unter Umständen an einer Speise sogar ersticken.

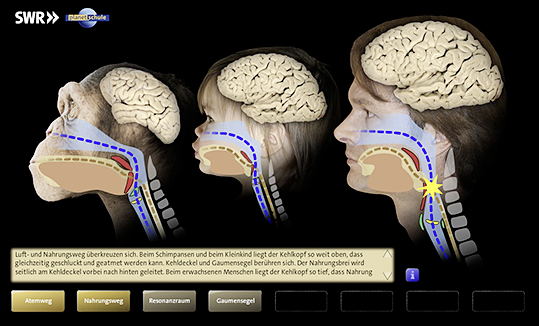

Abbildung 1 Kehlkopf von Schimpanse, Kind und erwachsenem Menschen. Auf planet Schule findet man eine schöne Animation dazu:

Ein solcher Nachteil kann sich aber in der Evolution nur durchsetzen, wenn mit ihm ein Vorteil einhergeht, sonst würde er sehr rasch aussterben. Dieser Vorteil muss die Lautsprache sein. Wir können deshalb mit einiger Sicherheit sagen, dass Vorfahren, die den Nachteil der überkreuzten Luft- und Speiseröhre in Kauf nehmen konnten, bereits eine Lautsprache besassen, die ihnen bedeutende Vorteile verschaffte. Dabei muss ihre Sprache noch lange nicht so wirkungsvoll gewesen sein wie die unsrige. Auch wenn eine Sprache eine so komplizierte Lautbildung aufweist, dass die besagte Überkreuzung dafür notwendig ist, so könnte sie dennoch in ihrer Effizienz weit hinter der unsrigen zurückliegen.

Umgekehrt könnte eine Sprache durchaus auch mit einem bescheidenen Lautapparat sehr effizient sein, wie das Morsealphabet eindrucksvoll zeigt. Der entscheidende Unterschied zwischen menschlichen und tierischen Sprachen ist die doppelte Gliederung aller menschlichen Sprachen (Kuc 1). In allen bekannten tierischen Lautsprachen entspricht ein Laut einem Wort oder einer Aussage. Selbst ein Tier mit einer beeindruckend vielfältigen Lautbildung kommt damit nur auf ein sehr beschränktes Vokabular von vielleicht 50 bis 70 Wörtern. Dieses beschränkte Vokabular wird naheliegenderweise vorwiegend zum Ausdrücken von Gefühlen, sowie als Droh- und Warnrufe verwendet.

Demgegenüber sind in der menschlichen Sprache die Grundlaute, die Phoneme an sich bedeutungslos. Sie können aber zu einer fast unbeschränkten Zahl von Bedeutungseinheiten (Morphemen) und Wörtern kombiniert werden. Deswegen kann der Mensch problemlos auch völlig neue Fachgebiete entdecken und dazu ein beliebig umfangreiches Vokabular aufbauen. In der zweiten Stufe können dann die Wörter zu Sätzen zusammengestellt werden.

Dadurch ist das ‘Sprechen’ beim Vogel etwas grundsätzlich anderes als das Sprechen beim Menschen. Ein Vogel kann niemals eine neue Botschaft senden. Dazu wäre die Kombinationsmöglichkeit der wenigen Vogelwörter viel zu beschränkt. Ein Vogel kann deshalb keine eigenen Ideen vermitteln. Neue Botschaften würden von Vögeln ebenso wenig verstanden, wie Menschen selbsterfundene Wörter verstehen.

Wenn unsere Vorfahren eine Lautsprache verwendeten, so bedeutet das also noch lange nicht, dass sie damit auch zu einer effizienten Kommunikation fähig waren. Vielleicht hatte jeder Laut bei ihnen die Bedeutung eines Wortes. Dann hätten sie die Verbesserung des Sprechapparates schon allein dazu benötigt, ihr äusserst eingeschränktes Vokabular wenigstens ein wenig zu vergrössern. Möglicherweise hat sich also die doppelt gegliederte Sprache erst viel später entwickelt, als der Sprechapparat und auch das Gehirn besser an das Sprechen angepasst waren.

Umgekehrt könnte auch ein Wesen, das nur eine sehr beschränkte Anzahl Laute beherrscht, durchaus recht inhaltreich kommunizieren, falls seine Sprache wie beim modernen Menschen die oben beschriebene doppelte Gliederung aufweist. Wir können also von der anatomischen Sprachfähigkeit her nur sehr bedingt auf die Effizienz der verwendeten Sprache schliessen. In diesem Sinne ist die Aussagekraft der folgenden kurzen Zusammenstellung zu relativieren.

Der Stimmtrakt der Australopithecinen entsprach in etwa dem der heutigen Menschenaffen und dürfte ein vergleichbar beschränktes Lautbildungsvermögen aufgewiesen haben (Kuc 1).

Auch der Neandertaler, der jüngste Hominide vor dem Cromagnon Menschen, war nach bisherigen Untersuchungen von Schädelfunden vermutlich nicht in der Lage, konsonantische Laute wie g und k auszusprechen. Vor allem aber gehörten wohl auch die Vokale a, i und u, die in der artikulierten Sprache eine Schlüsselstellung im Hinblick auf Sprachstruktur und -geschwindigkeit einnehmen, nicht zu seinem Repertoire. Mit diesem „angeborenermassen beschränkten Lautrepertoire“, so Lieberman und Crelin 1971, habe sich der Neandertaler zwar im Prinzip lautlich verständigen können, aber höchstens mit einem Zehntel der heutigen Sprechgeschwindigkeit und wohl kaum mit einer der unseren vergleichbaren Syntax.

Andererseits fanden Crelin, Lieberman und Laitman an anderen fossilen Schädeln, dass der ältere, vor 300’000 Jahren lebende Steinheim-Mensch bereits einen Stimmtrakt besass, der dem unseren sehr ähnelte und alle wesentlichen Voraussetzungen für eine ‘artikulierte’ Sprache im modernen Sinn erfüllt haben dürfte. Es könnte also durchaus auch sein, dass der Neandertaler gegenüber älteren Hominiden sprachlich rückständig war. Beim Homo erectus lassen die fast durchwegs an ihrer Basis stark zerstörten Schädelfunde leider kaum eine Aussage über die Sprachfähigkeit zu.

Wie fragwürdig das Argument mit den Kehlkopfknochen ist, zeigt ein Artikel von wissenschaft.de:

Japanische Forscher haben überraschend die menschliche Kehlkopfstellung auch beim Schimpansen gefunden. Demnach unterscheidet sich der Lautapparat des Menschen von dem des Schimpansen nur durch die ebenfalls abgesenkte Stellung des Zungenbeins.

Wenn die Forscher aber derart Mühe haben, den Lautapparat des Schimpansen zu untersuchen, ist es wohl noch viel gewagter, sich zum Lautapparat verstorbener Hominiden zu äussern, von denen wir lediglich einige Knochenfragmente besitzen.

Ausserdem sind durchaus auch Sprachen denkbar, die auf Schnalzen und Knacksen beruhen und keineswegs einen sehr ausgefeilten Sprachapparat benötigen. Ich zitiere den schönen Satz von Steven Pinker: “Immerhin kenn selbst ene Spreche mit ener klenen Enzehl en Vekelen sehr esdrecksvell sen, un so können wir nicht darauf schliessen, dass Hominiden mit einem begrenzten Raum zur Artikulation von Vokalen über eine schwach entwickelte Sprache verfügten” (Pin 1).

Das Argument mit den Kehlkopfknochen muss also mit grossen Vorbehalten bedacht werden. Es kann allenfalls als zusätzliches Indiz neben anderen Argumenten verwendet werden, aber bestimmt nicht als einzelnes, absolutes Kriterium.

5. Gehirnabdrücke

a) Über die Gehirne unserer Vorfahren

Die zweite Möglichkeit, auf eine Sprachfähigkeit zu schliessen, liegt in einem Vergleich der Gehirne. Leider bleibt ein Gehirn natürlich nicht über Jahrtausende erhalten. Wir müssen uns auf die Schädelfunde und auf allfällige Gehirnabdrücke im Inneren der Schädel stützen. Am leichtesten ist dabei natürlich das Gehirnvolumen auszumessen, das in der Entwicklung des Menschen gewiss eine wesentliche Rolle spielt (vgl. Tabelle 1a).

Tabelle 1 Übersicht über das Hirnschädelvolumen des Schimpansen, der wichtigsten fossilen Hominiden und des modernen Menschen.

| Art | Zeitraum [Jahre v. Chr.] |

Gehirnvolumen [cm3] |

| Schimpanse | 40’000 – ??? | 350-450 |

| Australopithecus | 6 Mio. – 400’000 | 400-600 |

| Homo habilis | 2 Mio. – 400’000 | 500-850 |

| Homo erectus | 1,5 Mio. – 300’000 | 700-1300 |

| Steinheim-Mensch | 300’000 – 80’000 | 1100-1400 |

| Neandertaler | 200’000 – ??? | 1350-1750 |

| Moderner Mensch | 200’000 – ??? | 1000-2000 |

Abbildung 2 Übersicht über das Hirnschädelvolumen des Schimpansen, der wichtigsten fossilen Hominiden und des modernen Menschen.

Die Klassierung unserer Vorfahren nach dem Hirnschädelvolumen ist allerdings nicht über alle Zweifel erhaben. Denn anhand des Gehirnvolumens lässt sich im Allgemeinen nicht direkt auf die Intelligenz eines Wesens schliessen.

Eine wesentliche Funktion des Gehirns ist die Koordination der Muskeln. Deshalb hängt die Grösse des Gehirns zunächst einmal stark von der Körpergrösse seines Besitzers ab. Da unsere älteren Vorfahren beträchtlich kleiner waren als wir, ist es logisch, dass sie auch beträchtlich kleinere Gehirne hatten als wir. Deshalb müssen sie aber noch lange nicht beträchtlich dümmer gewesen sein.

Auch hängt die Leistungsfähigkeit eines Gehirnes stark von seiner Furchung, seiner Durchblutung und der Dichte der Ganglienzellen ab, Faktoren, die an einem Schädelbruchstück nicht gemessen werden können. So hatte beispielsweise der französische Dichter und Nobelpreisträger Anatole France eine Gehirngrösse von lediglich 1000cm3. Und eine Frau von normaler Intelligenz besass ein Gehirnvolumen von lediglich ca. 850cm3. Bei ihr war aber die Dichte der Ganglienzellen der grauen Rinde gegenüber Gehirnen durchschnittlicher Grösse um das Dreifache vermehrt (Feu 1).

Aus diesen Gründen kann man sich bei der Beurteilung der Sprachfähigkeit mit Sicherheit nicht allein auf die Ausmessung des Schädelvolumens beschränken. Bei einigen Funden haben wir aber das Glück, dass die Gehirnoberfläche im Inneren der Schädeldecke als negatives Relief abgedrückt hat und als solches bis heute noch erhalten ist. Dank diesen Gehirnabdrücken können wir heute sagen, dass die linke Gehirnhälfte, die die rechte Hand kontrolliert und bei uns für Sprache und Bewusstsein verantwortlich ist, bereits bei den Neandertalern dominant war.

Noch dramatischer ist die Arbeit Davidson Blacks und seiner Mitarbeiter, die 1933 einen 400’000 Jahre alten Homo erectus Schädels untersuchten. Nicht nur stellten sie ein leichtes Übergewicht der linken Hemisphäre fest, sie verzeichneten darüber hinaus auch eine „ausserordentlich ausgeprägte Entwicklung (…) der Broca’schen Windung“, ein gewichtiges Indiz dafür, „dass diese Art wahrscheinlich bereits mit einem Gehirnmechanismus für die Hervorbringung artikulierter Sprache ausgestattet war.“(Kuc 1) Auch kann anhand von Abdrücken im Inneren der Schädelfunde beobachtet werden, wie sich die Vernetzung des Blutgefässverlaufes nach und nach verstärkte (Schm 1).

Die Experten sind sich allerdings uneinig, was aus diesen Untersuchungen solcher zumeist doch sehr verschwommenen Gehirnabdrücke auf Bruchstücken von Schädeln geschlossen werden kann. Es kann sein, dass der Neandertaler oder sogar der Homo erectus eine Sprache besass. Es kann aber auch sein, dass sie lediglich ausgeprägte Rechtshänder waren und deshalb eine dominante linke Hirnhälfte hatten. Und es kann drittens sein, dass gerade die Gehirnregion, die bei uns für die Sprache zuständig ist, beim Neandetaler einen völlig anderen Zweck erfüllte. Die Evolution zeigt häufig genug, dass vorhandene Körperteile plötzlich völlig neue Funktionen übernehmen können. Wie dies möglicherweise bei der Entstehung der Sprache abgelaufen ist, zeige ich im folgenden Abschnitt.

Auch wenn wir keine Gehirne von Neandertalern untersuchen können, besteht doch eine gewisse Hoffnung, dass wir einmal mehr über diese wissen werden, und zwar dank Untersuchungen der Gene. Das Genom des Neandertalers ist bereits zu grossen Teilen entziffert und bemerkenswerterweise besassen die Hominiden die gleiche Version des Gens FOXP2, das auch bei uns die Sprachfähigkeit steuert (Spektrum der Wissenschaft Nov. 09).

b) Ein anderer Grund für das grosse Gehirnvolumen?

William H. Calvin zeigt in seinem anregenden Buch “Die Symphonie des Denkens” (Cal 2) sehr schön, dass sich das Gehirn auch in einem völlig anderen Zusammenhang, nämlich beim Steinewerfen so weit entwickelt haben könnte. Für die Sprache verwenden wir zwar heute die gleichen Gehirnstrukturen wie unsere Vorfahren zum Werfen von Steinen verwendeten. Diese Strukturen haben sich -nach Calvin- aber nicht für die Sprache entwickelt.

Im Abschnitt Haben Tiere ein Bewusstsein? erkläre ich, weshalb es sich für die meisten Tiere nicht lohnt, zu viel zu denken. Hier möchte ich kurz aufzeigen, durch welche Lebensumstände der Mensch zu seiner aussergewöhnlichen Lebensweise gebracht wurde.

Als vor 5 bis 8 Millionen Jahren vor allem in Ostafrika das Klima trockener wurde, verschwanden die Regenwälder und es bildeten sich Savannen. Die Australopithecinen mussten sich an diesen neuen Lebensraum anpassen. Hier bietet der aufrechte Gang Vorteile:

- Der Überblick ist besser und Feinde können von Weitem gesehen werden.

- Die Sonne brennt nur auf die Schultern, aber nicht auf den ganzen Rücken.

- Der aufrechte Gang ist energiesparend und belastet die Sehnen und Gelenke weniger. Dies gilt nicht für typische Steppentiere, die während Millionen von Jahren an die Steppe und weite Wanderungen angepasst wurden. Es gilt aber für Affen, die plötzlich in die Steppe gesetzt werden.

- Möglicherweise lebten die Frühmenschen auch im sumpfigen Gebiet oder sie wateten oft im Wasser. Hier ist es einfacher, aufrecht zu gehen.

- Aufrecht stehend können Beeren von hohen Sträuchern gepflückt werden.

- Nahrungsmittel, Waffen und Werkzeuge können besser transportiert werden, weil die Hände frei sind.

Der letzte Punkt hat weit reichende Auswirkungen: Wenn Werkzeuge transportiert werden können, lohnt es sich, viel mehr Zeit in ihre Herstellung zu investieren. Im Wald liegen überall Stöcke herum, die ich als Werkzeug oder als Waffe verwenden kann. Wenn ich einen brauche, nehme ich mir einen. Bewege ich mich aber in der Steppe, so muss ich ihn bei mir tragen. Schon kleine Kinder haben deshalb einen Trieb, schöne Stöcke und Steine mit zu tragen. Sie wissen unmittelbar, welche Stöcke „schön“ sind und welche nicht. Wenn ich einen Stock während Stunden mit mir trage, dann nehme ich bestimmt nicht den ersten besten. Dann muss er schon speziell geeignet sein.

Vielleicht noch grösser ist der Einfluss der Waffen. Weil es in der Steppe kaum Fluchtmöglichkeiten gibt, müssen die Frühmenschen neue Verteidigungsstrategien entwickeln. Sie bewegen sich bevorzugt in Gruppen und sie wehren sich mit Waffen. Weil die Hände frei sind, können sie Knüppel verwenden oder Steine werfen. Beides sind Tätigkeiten, die die meisten Menschen massiv unterschätzen.

William Calvin zeigt sehr überzeugend, welch überragende Koordination und Planung nötig ist, um einen Stein gezielt zu werfen (Calvin H. William, ‚Die Symphonie des Denkens – Wie Bewusstsein entsteht‘, 1995 dtv). Das Problem ist, dass der Stein genau im richtigen Moment losgelassen werden muss.

Die Motoneuronen, die unsere Bewegung steuern, können nur etwa auf 0,01 Sekunde genau feuern. Um aus einer Entfernung von nur vier Metern ein Kaninchen zu treffen, muss man den Zeitpunkt für das Loslassen des Steines bis auf 0,011 genau festlegen. Will ich doppelt so weit treffen, muss ich erstens doppelt so scharf schiessen und zweitens erscheint das Kaninchen nur 1/4 so gross. Insgesamt muss mein Timing für einen doppelt so weiten gezielten Wurf also achtmal so präzise sein. Das Timing muss viel präziser sein, als das Timing meiner Motoneuronen!

Wie kann das sein? –Das Gehirn behilft sich mit einem einfachen Trick: Es fragt nicht ein einzelnes Neuron, sondern sehr viele! Etwa die Hälfte davon feuern zu früh, die andere Hälfte zu spät. Das mittlere Neuron trifft schon ziemlich genau. Du wartest also, bis die Hälfte der Neuronen gefeuert haben, dann lässt du den Stein los. Noch immer hat jedes einzelne Neuron eine Ungenauigkeit, die nicht vorher gesagt werden kann. Die durchschnittliche Ungenauigkeit nennt man Standardabweichung. Wenn ich die Standardabweichung halbieren will, muss ich viermal so viele Neuronen einsetzen. Um sie auf 1/n hinunter zu kriegen, benötige ich n2 Neuronen.

Insgesamt ergibt sich: Wenn ich 2 mal so weit treffen will, muss ich 26=64 mal so viele Neuronen einsetzen. Will ich 5 mal so weit treffen, so benötige ich 56=15‘625 mal so viele Neuronen. Da verwundert es nicht, dass das Gehirnvolumen bei den frühen Menschen so rapide gewachsen ist!

Natürlich habe ich den Ablauf stark vereinfacht. Beim Werfen reicht es nicht, einen Stein im richtigen Moment loszulassen. Vielmehr ist eine komplizierte Abfolge von Muskelan- und -entspannungen nötig, die perfekt synchronisiert sind.

Calvins These ist nun: Wenn das Gehirn der frühen Menschen schon einmal dazu geschaffen war, komplizierte Bewegungsabfolgen perfekt koordiniert ablaufen zu lassen, dann konnte diese Fähigkeit auch in völlig anderen Bereichen verwendet werden. Zum Beispiel in der Sprache. Verwenden wir vielleicht wenn wir reden die gleichen Hirnareale, die wir auch beim Werfen benützen?

Tatsächlich ist es sehr schwierig, einen Gegenstand präzise zu werfen, wenn ich gleichzeitig oder kurz davor geredet habe. Da ich leidenschaftlich Badminton spiele, kenne ich dieses Problem aus eigener Anschauung. Im Doppel gibt es Situationen, in denen nicht klar ist, wer schlagen soll. In solchen Fällen empfehlen die Trainer eindringlich, du sollst dem Partner zurufen, wenn du den Ball nimmst. Obwohl dazu ein einfaches „Ich!!!“ oder „Ja!“ genügt, schlage ich danach regelmässig daneben. Was sehr peinlich ist, nachdem ich schon so laut und wichtigtuerisch gerufen habe. Viel einfacher und besser ist es, „Du!“ zu rufen, wenn ich den Ball nicht nehme.

Es ist also sehr heikel, allein aufgrund von Gehirnabdrücken auf die Sprachfähigkeit unserer Vorfahren zu schliessen. Dennoch könnte diese Forschungsrichtung für die Zukunft noch einige Überraschungen bereithalten.

6. Wie Sprache und Kultur zusammenhängen

Bei den ersten zwei Methoden haben wir direkt die Sprechfähigkeit des Menschen. Bei den Methoden 3 und 4 fragen wir uns, für welche Lebensweise eine Sprache nötig ist und welche sichtbaren Auswirkungen eine Sprache hätte. Deshalb will ich hier die Zusammenhänge zwischen Sprache und Kultur aufzeigen.

Kultur bedeutet in diesem Zusammenhang alle Fertigkeiten, Techniken und alles Wissen, dass in irgend einer Weise von einem Individuum auf andere übertragen wird. Wenn eine Gruppe von Affen die Kartoffeln wäscht, die andere aber nicht, dann handelt es sich um Kultur. Wenn Walfische je nach Gruppe in einem anderen Dialekt singen, ist dies ebenfalls Kultur, sofern der Dialekt nicht genetisch übertragen, sondern gelernt wird.

Die Überlegungen aus dem Artikel Haben Tiere ein Bewusstsein? zeigen, dass sich das Denken bei Tieren grundsätzlich vom menschlichen Denken unterscheidet. Tiere forschen nur auf ganz bestimmten Gebieten, nämlich dort, wo ein unmittelbarer Vorteil zu erwarten ist. Denken und Forschen ist mit grossen Kosten und Gefahren verbunden und wird nach Möglichkeit vermieden. Das folgende Frage-Antwort-Spiel mag dies erläutern:

“Du behauptest, es nütze einem Schimpansen nichts, wenn er darüber nachdenkt, ob es Atome gibt. Aber weshalb soll dies einem Menschen mehr nützen? Was gewann Aristoteles dabei, dass er über Atome nachdachte?”

“Er wurde berühmt und verehrt!”

“Seltsam, dass Menschen jemanden verehren, der über so sinnlose Dinge nachdenkt. Weshalb soll da ein Unterschied zu den Tieren bestehen? Weshalb verehren die Schimpansen nicht ebenso ihre Artgenossen, die über Atome nachdenken?”

“Weil sie gar nichts davon merken! Das Schimpansengenie kann ihnen ja gar nichts davon erzählen!”

“Das ist wahr. Die Menschen hören es ja, wenn Aristoteles ihnen mit seinen Atomen kommt. Aber das kann doch auch furchtbar auf den Geist gehen. Weshalb verehren sie ihn dafür?”

“Vielleicht hoffen sie instinktiv, dass sie selber einmal seine unausgegorenen Gedanken weiter erzählen können und dann auch ein bisschen verehrt werden?”

“Du verschiebst doch nur die Antwort! Dann frage ich eben: Weshalb verehren Menschen Leute, die unausgegorene Gedanken weiter erzählen?”

“Das hat sich in der Evolution für die Gesellschaft als Vorteil erwiesen. Wenn solche Gedanken genügend lange herum geboten werden, kommt irgendwann ein wirkliches Genie wie Mendelejew, wie Bolzmann oder wie Meyer, die dann aus den wirren Gedanken eine brauchbare Theorie schmieden. Diese Theorie ist dann für alle Menschen von unschätzbarem Wert.”

Der entscheidende Punkt ist, dass die Sprache dem Denken auch dann einen Wert gibt, wenn es nicht zu einer abgeschlossenen und anwendbaren Technik führt. Bevor die Sprache eine gewisse Effizienz erreicht hat, lohnt sich Philosophieren nicht.

Grundlagenforschung lohnt sich für einen Schimpansen nicht. Denn spätestens mit dem Tod des Forschers ginge die ganze Denkarbeit unrettbar verloren. Ein Schimpanse denkt über Dinge nach, wenn er eine konkrete Anwendung erwartet, die auch seine Gefährten überzeugt.

In einer Gruppe, die über eine differenzierte Sprache verfügt, kriegt Forschung eine völlig neue Dimension. Denn wenn auch Teillösungen, Frage- und Problemstellungen und Beweggründe erklärt werden können, rentiert es, über Fragen nachzudenken, in denen kein unmittelbarer Vorteil erhofft werden kann. Dann nämlich ändert sich die Situation grundlegend:

- Mehrere Individuen können auf ein Problem aufmerksam gemacht werden, können also gleichzeitig über dasselbe Problem nachdenken. So können viel mehr Erfahrungen in den Denkprozess einbezogen werden.

- Dadurch kann die Lösung eines Problems auch auf verschiedene Individuen aufgeteilt werden. Das eine Wesen ist vielleicht sehr begabt, Probleme zu erkennen, ein anderes motiviert viele weitere, darüber nachzudenken, und ein drittes findet die Lösung, die ein viertes dann auch ausführen kann.

- Eine einmal gefundene Lösung geht nicht so leicht wieder verloren, weil sie viel schneller bekannt gemacht werden kann. Ein einzelnes Genie geht also nicht einfach in einer Horde Barbaren unter, sondern es kann in viel höherem Masse die gesamte Gruppe anregen.

- Die Weitervermittlung von Wissen ist – anders als bei der Imitation – nicht mehr an das Auftreten einer konkreten Situation gebunden. Vor einer Gefahr kann auch ganz allgemein gewarnt werden, wenn sie nicht akut ist.

- Mittels Sprache kann nicht nur eine blosse Tätigkeit, sondern auch deren Sinn oder einen allgemeinen Grundgedanken weitervermittelt werden.

- Dank der Sprachfähigkeit sind die Menschen geübt, Sachverhalte zu abstrahieren und in Symbolen zu denken. Dadurch ergeben sich für die Werkzeugentwicklung völlig neue Möglichkeiten.

Das Forschen und Denken gewinnt mit der Entdeckung der Sprache ungeheuer an Wert, während ein Schimpanse, der zuviel Energie mit Denken vergeudet, eine schwere Position hat und seiner Gruppe kaum nützt. Sobald die Sprache einmal effizient genug ist, dass neue Gedanken ausgetauscht werden können, werden Denkertypen in der natürlichen Selektion nicht mehr wie früher benachteiligt sein, sondern vielleicht sogar eine starke Position einnehmen.

Und je mehr handfeste Vorteile diese Denker sich selber und ihrer Gruppe bringen, desto mehr wird sich auch ein Forschungs- und Denktrieb entwickeln, der über das rein praktisch ausgerichtete Denken einer nichtsprachlichen Gruppe hinausgeht. Dieser Trieb wird so stark werden, dass einzelne Menschen über so sinnlose Dinge wie Atome nachdenken, von denen nicht die geringste Anwendung zu erhoffen ist. Kein Grieche hätte geahnt, dass eine Theorie über Atome einmal von Bedeutung sein würde. In manchen griechischen Philosophenschulen wurden die Schüler sogar von der Schule geworfen, wenn sie fragten, wozu denn solche Gedanken gut seien.

Menschen haben einen überwältigenden Trieb, über die sinnlosesten Dinge nachzudenken. Dank der Sprache werden aber selbst solche scheinbar sinnlosen Gedanken oft extrem wertvoll. Damit ist die Frage nach Sinn und Zweck einer Forschung endgültig überholt. Der Mensch ist uneingeschränkt neugierig, weil es sich in vielen Bereichen unverhofft lohnt, neugierig zu sein. Die Sprache macht also das Denken wertvoller.

Nicht verstehen kann ich aber, weshalb so viele Lerntheoretiker und Philosophen glauben, alles Denken basiere auf Sprache. Wir erleben doch täglich, dass auch sehr komplizierte Gedanken nonverbal stattfinden. Es ist im Gegenteil sehr schwierig, Gedanken in Sprache zu übersetzen. Schüler, die eine Geometrieaufgabe lösen können, haben meist trotzdem grosse Mühe, ihren Lösungsweg verständlich zu erklären. Oder versuchen Sie mal, jemandem am Telefon zu erklären, wie man einen Ikea Schrank zusammen setzt! Viele grosse Naturwissenschafter sagen explizit, dass der Hauptteil ihres Denkens nonverbal abläuft. Eine ganze Reihe von Zitaten dazu findet man bei (Pen 1).

Es ist wichtig, dass Schüler lernen, ihre Gedanken sprachlich auszudrücken. Dies ist aber eine schwierige zusätzliche Aufgabe und nicht die Grundlage des Denkens. Die meisten Probleme des Alltags bewältigen wir mit nonverbalem, meist sogar unbewusstem Denken. Nur Philosophen haben sich angewöhnt, Probleme nicht zu lösen, sondern darüber zu reden. Sie sind die einzige Gruppe von Lebewesen, die vorwiegend sprachlich denkt.

Ich sehe also den Zusammenhang zwischen Denken und Sprache grundsätzlich anders als die meisten Fachleute. (Anmerkung vom 9. Aug. 2011: Das hat sich in den letzten Jahren stark geändert. Heute würden mir wohl die meisten Experten zustimmen. Vielleicht haben sie ja diese Homepage gelesen. :)) Die meisten Fachleute sagen, Denken funktioniere einfacher mit der Sprache. Sprachliches Denken sei dem nichtsprachlichen weit überlegen und deshalb denken wir fast immer in Sprache, sobald wir uns mit komplexen Fragen beschäftigen. Ich meine aber, das nichtsprachliche Denken ist auch bei komplexen Problemen viel effizienter. Denken über komplexe Fragen ist aber fast immer wertlos, wenn wir es nicht in Sprache ausdrücken können. Deshalb findet das Denken über komplexe Fragen fast immer im `Wartezimmer´ vor der Sprache statt. Mit einigem Zusatzaufwand können wir dann allfällige Erkenntnisse in Sprache übersetzen, so dass das Denken einen Wert kriegt.

Ich habe auch den Eindruck, dass komplexe Gedanken, die ich noch nicht in Sprache übersetzt habe, meinen `Wartsaal´ versperren. Das ist einer der Hauptgründe, weshalb ich diese Homepage führe. Ich übersetze diese Gedanken, -was entgegen den Annahmen der Experten mit ziemlichem Aufwand verbunden ist, weil die Gedanken keineswegs in Sprache vorliegen, auch wenn sie mir völlig klar erscheinen-, und habe dann den Wartsaal frei, um ihn mit neuen Gedanken zu füllen. (Siehe zu diesem Gedankengang auch den Artikel Wozu ist Bewusstsein gut?)

7. Werkzeuge

a) Braucht es für eine Werkzeugkultur eine Sprache?

Die dritte Möglichkeit, auf die Sprachfähigkeit einer Gruppe zu schliessen, besteht im Vergleich der kulturellen Überreste. Bei welchen Werkzeugen war zur Herstellung eine Sprache notwendig? Kann die Herstellungs- und nicht zuletzt auch die Verwendungstechnik nonverbal weitervermittelt werden? Wird im sozialen Bereich, etwa bei der Beuteteilung, die Sprache vorausgesetzt?

Bereits bei Schimpansenkindern spielt das Wissen der Gemeinschaft, also gewissermassen der kulturelle Hintergrund, für die späteren Fähigkeiten die entscheidende Rolle. Durch Nachahmen lernt das Schimpansenkind einer ‘technisierteren’ Gruppe, Nüsse mit einem Stein zu öffnen, während ein gleich intelligentes Schimpansenkind einer anderen Gruppe dasselbe nie schafft.

Beim Erlernen komplizierterer Techniken dürfte das blosse Nachahmen aber sehr bald nicht mehr genügen. Um anspruchsvollere Techniken über Generationen zu erhalten, muss bei den Wissenden der Wille, bzw. der Trieb bestehen, ihr Wissen anderen zu lehren. Allerdings braucht es dazu noch nicht unbedingt eine Sprache. Wir können einem fremdsprachigen oder taubstummen Arbeiter allein durch Vorzeigen und Korrigieren problemlos recht anspruchsvolle Operationen beibringen und umgekehrt. Auch unter Gleichsprachigen werden ja handwerkliche Tätigkeiten vor allem durch Vorzeigen weitervermittelt, während die Sprache vielleicht oft nur deshalb benutzt wird, weil wir sie eben haben.

Wir haben uns dermassen an die Sprache gewöhnt, dass uns ein Leben ohne sie kaum denkbar scheint. Und tatsächlich fühlen wir uns ohne Sprache bereits in einfachen Situationen sehr rasch ziemlich unwohl. Dies liegt aber vielleicht auch daran, dass wir unsere ganze Lebensweise, unsere Kultur und unser soziales Beziehungsnetz auf der Sprache aufbauen. Wir dürfen uns deshalb nicht fragen, in welchen Fällen wir die Sprache, die wir bereits haben, zur Lösung eines Problems benützen würden. Wir müssen uns vielmehr fragen, ob ein Vormensch, der noch keine Sprache besitzt, zur Lösung dieses Problems eine Sprache entwickeln würde.

Um lediglich einige Nüsse mit einem Stein aufzuschlagen, ist eine Sprache gewiss nicht nötig. Schimpansen pflegen spontan Stöcke und Ähnliches zurecht zu beissen, zu biegen und zu brechen. Jedoch scheinen sie auch nach sorgfältiger Anleitung kaum in der Lage zu sein, mit einem Werkzeug ein Werkzeug herzustellen. Der Prähistoriker bezeichnet deshalb als ‘Werkzeuge’ lediglich die gezielt mit anderen Gegenständen bearbeiteten Geräte.

Die ersten uns bekannten Steinwerkzeuge, die auf solche Weise gezielt hergestellt wurden, sind primitive Schaber des sogenannten Olduvai-Typs von einem Alter von rund 2,5 Mio. Jahre. Mit nur einem bis fünf Schlägen wurde einem Stein eine geeignete Kante geschlagen.

Es ist anzunehmen, dass die Herstellungstechnik dieser einfachen Geröllwerkzeuge, wie sie der Homo habilis und vielleicht auch schon der Australopitecus brauchten, auch ohne Sprache weitervermittelt werden konnte, obwohl diese Geräte bereits wesentlich anspruchsvoller waren als die heutigen Schimpansenwerkzeuge.

„‘Ein einigermassen verständiger Student kann an einem Nachmittag lernen, diese Art von Werkzeug herzustellen, es ist eine Sache von einer Stunde’, erklärte der amerikanische Anthropologe Sherwood L. Washburn. Es könnte leicht durch (reine) Nachahmung gelernt werden.“ (Kuc1)

Die Steinbearbeitungstechniken verbesserten sich anfangs nur langsam. In der nächsten Stufe der Steingeräteentwicklung kann aber doch ein wesentlich höheres Mass an Schulung festgestellt werden. In Afrika vor etwa 1 Mio. und in Europa vor ca. 500’000 Jahren – also etwa zur Entdeckungszeit des Feuers – tauchen symmetrische und immer sorgfältiger ausgearbeitete Werkzeuge von ovaler, tropfen- oder birnenförmiger Gestalt auf, die bekannten Faustkeile.

Der amerikanische Prähistoriker Glynn Isaac erklärt, dass ausgewogene symmetrische Objekte wie ein Faustkeil viel schwerer anzufertigen sind als Geröllgeräte. Sie erfordern ein stärker zielgerichtetes Handeln, mehr Vorführung und Unterweisung und mehr Übung. Er schliesst daraus, dass vermutlich bereits der Homo erectus und der Präsapiens-Mensch, denen man diese Werkzeuge zuschreibt, über Sprachformen verfügt haben, die über die im Tierreich üblichen Kommunikationsmittel hinausgingen.

Im Acheuléen vor rund 300’000 Jahren wurden Steine immerhin mit rund 25 Schlägen behandelt. Hierzu war mit Sicherheit bereits eine gezielte Schulung notwendig, wenn diese auch wohl hauptsächlich auf Körpersprache beruhte.

In noch stärkerem Masse muss dies für die Entdecker der sehr komplexen Levallois-Technik angenommen werden, die vor rund 200’000 Jahren lebten. Aus präparierten Kernsteinen gewann man gezielt Abschläge von vorbestimmter Form und Grösse. Kuckenburg schreibt hierzu: „Die Vermittlung dieser Technik war aufgrund der erforderlichen Planung und Präzision sicherlich kaum ohne exakte verbale Anleitung möglich.“

Bosinski erklärt dagegen: „Mit etwas Übung können alle Steinwerkzeugformen der Neandertaler (also auch die Levallois-Geräte) in wenigen Minuten hergestellt werden. Wenn ausreichend Rohmaterial vorhanden war, stellten die schnell hergestellten Steinwerkzeuge keine Wertgegenstände dar. Man liess die Stücke oft zurück und stellte sich am nächsten Aufenthaltsort neue Werkzeuge her.“(Schm1)

Um die noch wesentlich feineren Werkzeuge des Moustérien vor rund 80’000 Jahren herzustellen, benötigte man schliesslich ca. 110 Schläge. Zudem entwickelte man mehr und mehr auch zusammengesetzte Geräte und Waffen. Und vor 30’000 Jahren wurden nahezu perfekte Klingen mit rund 250 Schlägen aus dem Stein gehauen.

Kuckenburg schliesst auch angesichts der vor etwa 100’000 Jahren beginnenden Abschlagindustrie des Neandertalers auf eine differenzierte verbale Sprache. Und dies ist bemerkenswert, haben wir doch im vorangehenden Kapitel über Kehlkopfknochen Lieberman und Crelin zitiert, nach denen der Neandertaler sich höchstens mit einem Zehntel der heutigen Sprechgeschwindigkeit hätte verständigen können. Die unterschiedlichen Ansichten zeigen, wie umstritten das Thema heute noch ist.

Welche Herstellungstechniken aber letztlich eine Sprache erfordern und wie kompliziert diese Sprache sein muss, scheint sehr schwierig herauszufinden. Als ich im 1997 an der pädagogischen Hochschule zum Fach Deutsch geprüft wurde, hatte ich den Auftrag, zum Buch von Kuckenburg (Kuc 1) einige Thesen aufzustellen und diese didaktisch überzeugend darzulegen. Ich war im Gegensatz zu Kuckenburg der Ansicht, dass wir handwerkliche Tätigkeiten vor allem durch Zuschauen und Nachahmen lernen und durch Vorzeigen vermitteln. Die Sprache ist meiner Ansicht nach überhaupt nicht von Bedeutung. Als ich ins Prüfungszimmer trat, sprach ich daher kein Wort, sondern ich begann nur, aus einem Papier ein Dampfschiff zu falten. Ich schob dem Professor ein Papier hin und bedeutete ihm schweigend, alles nachzumachen. Nach wenigen Minuten wusste der Professor, wie man ein Dampfschiff faltet, obwohl ich die ganze Zeit kein einziges Wort gesagt hatte. Ich zweifelte keinen Augenblick daran, dass er die Aufgabe schaffen würde. Viel mehr Bedenken hatte ich, wie er und der Experte reagieren würden, wenn ich sie nicht grüsste. Meine Hauptthese war: Die Sprache wird auf dem sozialen Bereich viel dringender gebraucht als im technischen. Dazu im 7. Abschnitt mehr.

Wie ich im April 2002 in der Zeitschrift `Spektrum der Wissenschaft´ in einem Artikel von Ian Tattersall las, untersuchte ein japanisches Forscherteam mit dieser Methode, ob die ausgefeilte Werkzeugtechnik der Neandertaler nicht auch ohne Sprache weiter vermittelt werden konnte: “Es teilte eine Anzahl von Studenten in zwei Gruppen auf. Der einen brachten Archäologen anhand ausfühlricher verbaler Erläuterungen in Verbindung mit praktischen Demonstrationen bei, wie man ein typisches Neandertaler-Steinwerkzeug anfertigt. Der anderen Gruppe wurde die Technik nur wortlos vorgeführt. Eines machte das Experiment auf eklatante Weise deutlich: Wie schwer es überhaupt ist, Steinwerkzeuge herzustellen; Einige Versuchsteilnehmer lernten es nie. Noch bemerkenswerter aber war, dass im Ergebnis zwischen beiden Gruppen praktisch kein Unterschied bestand – weder in der Geschwindigkeit, mit der die Studenten die sie gelehrte Fertigkeit erwarben, noch im Geschick, das sie am Ende zeigten. Offenbar reicht zur Weitergabe auch anspruchsvoller Herstellungstechniken für Steinwerkzeuge stummes Vorführen völlig aus.”

Wir können also beim Blick auf die Werkzeugkultur unmöglich herausfinden, ob die Hersteller die Herstellung mit Sprache vermittelt gekriegt hatten oder nicht. Vielleicht benützten sie Laute oder gar eine Art Sprache, um sich gegenseitig zu motivieren. Dies muss aber nicht heissen, dass diese Sprache auch dazu taugte, über völlig andere Dinge zu reden. Auch Bienen können sehr komplizierte Botschaften überbringen, aber eben nur zu sehr eingeschränkten Themen.

b) Dank der Sprache zur Werkzeugkultur

Oben haben wir diskutiert, welche Sprache nötig sei, um ein bestimmtes Werkzeug herzustellen. Wir können die Frage aber auch umgekehrt stellen: Wir könnten fragen, ob nicht die neue, effiziente Sprache einen unübersehbaren kulturelle Entwicklungsschub auslöste.

Allein dadurch, dass nicht mehr einzelne Individuen ihre Probleme bewältigen müssen, sondern dass eine effektive Zusammenarbeit möglich ist, müsste nach der Entwicklung der Sprache sehr plötzlich ein offensichtlicher kultureller Aufschwung zustande gekommen sein. Wo ist eine solcher Aufschwung sichtbar?

In der Tat kommt durch die Sprache eine völlig neue Art der Evolution ins Spiel: Anders als bei Tieren sind beim sprachbegabten Menschen nicht nur die Eigenschaften des Individuums der Selektion unterworfen, sondern in ausgeprägtem Masse auch die Kultur der Gruppe. Natürlich gibt es auch bei Tieren ein gewisses Mass an Gruppenselektion. Durch die Sprache erhält diese aber eine völlig neue Qualität.

Es ist bekannt, dass Erfindungen wie das Rad, die Reiterei, die Metallverarbeitung oder die Landwirtschaft weit grössere Bedeutung für das Überleben hatten als die Eigenschaften des einzelnen Individuums. Sobald aber die Selektion sich derart nach dem Stand der Kultur orientiert, muss ein sehr rascher kultureller Aufschwung einsetzen.

Eine derartige sprunghafte Entwicklung scheint sich tatsächlich vor 70’000 bis 40’000 Jahren ereignet zu haben und zwar bemerkenswerterweise nicht nur bei den neu auftretenden Cromagnon Menschen, sondern auch bei den späten Neandertalern. Die frühesten gesicherten Tieropfergaben und Bestattungen (von Neandertalern) scheinen jünger als 70’000 Jahre, bildliche Darstellungen kaum älter als 40’000 Jahre alt zu sein. Auch dies Hinweise, dass philosophische Gedanken in dieser Zeit erstmals aufgetaucht sein könnten.

In diese Zeit fallen auch die ersten Zeugnisse von Alters- und Invalidenpflege. Ein schönes Beispiel dafür ist der alte Mann von La-Chapelle-aux-Saints, ebenfalls ein Neandertaler. Der Mann litt an Arthritis, wie man an den Knochenfunden feststellte. Er konnte sicher nicht zur Jagd gehen und besass auch fast keine Zähne mehr, so dass man ihm wahrscheinlich die Nahrung vorbereiten musste. Alte und invalide Individuen haben für die Gruppe dann einen Wert, wenn sie ihre Erfahrungen und ihre spezielle Weltsicht einbringen können. Invalidenpflege ist deshalb nicht eine widernatürliche Verirrung des Menschen, sondern im Kampf ums Überleben durchaus sinnvoll, sobald eine ausgereifte Sprache zur Verfügung steht.

Ein weiterer kultureller Aufschwung ereignete sich schliesslich vor ca. 35’000 Jahren mit den kurz aufeinanderfolgenden Klingenindustrien des Aurignacien, Gravettien und Magdalénien, die nach ihren französischen Fundstellen benannt wurden. Mit diesen Industrien zugleich entwickelt der Cromagnon-Mensch in kurzer Zeit eine vielfältige Kultur. Verschiedene Funde deuten auf Kenntnisse in der Medizin hin, und Schmuckstücke, Spielzeuge und Grabmäler beweisen, dass auch im Alltag das Überleben keineswegs den einzigen Gedankeninhalt bildete.

Die Annahme ist plausibel, dass es zu diesem Zeitpunkt eine Sprache gab, und dass der kulturelle Aufschwung durch eine neue Effizienz der Sprache ausgelöst wurde.

8. Gruppengrösse

Siehe dazu: Robin Dunbar, ‘Klatsch und Tratsch. Wie der Mensch zur Sprache fand’, Bertelsmann Verlag

Bei den Betrachtungen im Abschnitt 6a) stützte ich mich auf die Vermutung, dass Sprach- und Werkzeugentwicklung eng zusammenhängen. Dies ist zwar plausibel, muss aber keineswegs notwendig der Fall sein. Wenn wir zum Beispiel heute darauf achten, wozu wir eigentlich die Sprache brauchen, so sehen wir sehr rasch, dass wir keineswegs in erster Linie technische Erfahrungen austauschen. Vielmehr dienen die meisten Gespräche dem Knüpfen und Ausbilden sozialer Beziehungen. Obwohl unsere Welt viel komplizierter ist als die der ersten Menschen, obwohl wir von unseren Gesprächspartnern beliebig viel lernen könnten, tauschen wir in Gesprächen kaum Wissen aus.

Selbst Studenten und Lehrer, die ja von Berufs wegen lernen und lehren tauschen in den Pausen kaum Wissen aus. Das Hauptgesprächsthema in der Uni-Mensa sind andere Menschen. Treppenhausklatsch, Smalltalk. Wer geht mit wem? Wer trägt was für Kleider? Wie wird das Wetter? Sehr oft erzählen wir unsere persönlichen Erfahrungen in den Beziehungen mit abwesenden Dritten.

Beim Smalltalk geht es nicht in erster Linie um den Inhalt, sondern vielmehr um die Beziehungspflege. Dürfen wir diesen Hauptbestandteil unserer heutigen Gespräche ganz einfach als Nebenprodukt der Sprachfähigkeit betrachten?

Bemerkenswerterweise verwenden auch viele Affenarten einen grossen Teil ihrer Zeit, um soziale Beziehungen zu pflegen. Da Affen aber nicht über eine Sprache verfügen, begnügen sie sich damit, paarweise Körperpflege zu betreiben. Dieses sogenannte ‘Groomen’ oder ‘Lausen’ ist ungeheuer wichtig für viele Affenarten. Es spielt dabei überhaupt keine Rolle, ob der Partner überhaupt Läuse hat. Es geht allein um die soziale Beziehung. Weil aber beim Groomen immer nur zwei Tiere beteiligt sind, nimmt der Zeitaufwand bei wachsender Gruppengrösse beträchtlich zu. In Gruppen von 55 Individuen, wie sie bei Schimpansen und Pavianen vorkommen, sind die Tiere bereits ein Fünftel des Tages mit dieser sozialen Körperpflege beschäftigt. Weil Affen aber kaum mehr Zeit in diese Tätigkeit investieren können, stösst die Gruppengrösse mit dieser Zahl an eine obere Grenze.

Um diese obere Grenze zu überschreiten, musste der Mensch neue Techniken entwickeln, um die sozialen Beziehungen zu pflegen. Ein wichtiger Schritt war sicher die Intensivierung des Groomens bis zur sexuellen Beziehung. Bei Bonobos, die in grossen Gruppen leben, ist die Sexualität zur Pflege von Beziehungen sehr wichtig.

Noch mehr ist dies beim Menschen der Fall. Auch wenn es sich die katholische Kirche anders wünscht, dient Sex beim Menschen keineswegs allein dem Kinderzeugen. Die starke Neigung des Menschen zum Sex unabhängig von den Jahreszeiten erfüllt eine wichtige soziale Funktion, indem sie hilft, soziale Beziehungen zu verstärken. Durch die empfindliche nackte Haut des Menschen wird dies bestimmt noch unterstützt.

Doch auch eine sexuelle Beziehung spielt sich letztlich vorwiegend zwischen zwei Individuen ab. Dieser Mangel kann erst durch die Sprache überwunden werden. In einem Gespräch können problemlos vier bis sechs Individuen miteinbezogen werden, was einer Vervielfachung der Effizienz entspricht. Weiter steigern lässt sich die Effizienz durch die Auswahl der Themen. Beim ‘Klatsch’ über nicht anwesende Personen kann ich sogar mein Verhalten zu Menschen schulen, die weit entfernt sind. Gleichzeitig kann ich den Gesprächspartnern indirekt und ohne zu verletzen klarmachen, wie ich mir eine Beziehung vorstelle.

Es ist durchaus denkbar, dass die Sprache in diesem Zusammenhang entwickelt, und erst viel später auch im technischen Bereich verwendet wurde. Die entscheidende Frage wäre dann, zu welchem Zeitpunkt die Menschheit die maximale Gruppengrösse einer nicht sprachbegabten Art deutlich überschritt. Dies bietet eine vierte Möglichkeit, das Alter der menschlichen Sprache abzuschätzen. Von welchem Zeitpunkt an lebten Menschen dauerhaft in Gruppen von über 100 Individuen?

9. Wann ist die menschliche Sprache entstanden?

Nach dem bisher Gesagten scheint die Annahme plausibel, dass sich die Entwicklungen von Sprache und Denken, die Gruppengrösse und die Kultur gegenseitig stark beeinflussten. Ich fasse die Zusammenhänge noch einmal kurz zusammen:

Sprache/Denken – Gruppengrösse

Damit eine grosse Gruppe zusammengehalten werden kann, braucht es eine Sprache. Arten, die über eine differenzierte Sprache verfügen, können viel grössere Gruppen bilden. In grösseren Gruppen wird sich die Sprache aber auch schneller herausbilden.

Sprache/Denken – Kultur

Wenn eine Sprache existiert, lohnt sich das Forschen mehr, was zu einem kulturellen Aufschwung führt. Umgekehrt ist in einer Gruppe mit einer weit entwickelten Kultur die Sprache für die individuelle Selektion viel wichtiger. Deshalb entwickelt sich in solchen Kulturen auch die Sprache sehr rasch.

Gruppengrösse – Kultur

In einer grossen Gruppe kann sich die Kultur sehr rasch entwickeln, weil die Entdeckungen und Erfindungen vieler Individuen ausgetauscht werden können. Ausserdem erfordert das Leben in einer Gruppe auch eine hohe Intelligenz, weil sie neue Herausforderungen schafft. Umgekehrt werden die Gruppen wachsen, sobald die Kultur zu einem wesentlichen Selektionsfaktor wird.

Bei diesen starken Wechselwirkungen ist anzunehmen, dass die Entwicklung zu einer ausdrucksfähigen Sprache sehr rasch vor sich gegangen ist. Ich erinnere noch einmal daran, dass Denken und Lernfähigkeit für Arten ohne Sprache ein Nachteil ist (siehe den Artikel Haben Tiere ein Bewusstsein?). Erst durch die Sprache wird ungerichtetes Forschen zum Vorteil und durch ungerichtetes Forschen werden die Sprache und der Gruppenzusammenhalt noch wichtiger.

Es ist kaum denkbar, dass vor der Entwicklung einer differenzierten Sprache sehr viele Hominiden über Dinge nachdachten, bei denen keine konkrete Anwendung zu erwarten war. Umgekehrt ist auch kaum denkbar, dass eine Hominidengruppe über eine ausgefeilte Sprache verfügte, ohne dass dies zu einem kulturellen Aufschwung führte. Deshalb dürfen wir annehmen, die Sprache und auch das Erforschen der Naturgesetze seien relativ plötzlich aufgetaucht.

Ein derartiger rascher Entwicklungsschub findet sich beim Homo sapiens sapiens vor 70’000 bis 50’000 Jahren. Vermutlich ging diese kulturelle Revolution Hand in Hand mit einer Effizienzsteigerung der Sprache. Es ist anzunehmen, dass vor dieser Zeit auf der Erde höchstens einige wenige Individuen über philosophische Fragen nachgedachten, wenn diese keine unmittelbare Anwendung versprachen.

Einen weiteren erwähnenswerten Entwicklungsschub gab es vor etwa 30’000 Jahren. Wie Rachel Caspari von der Central Michigan University zeigen konnte, stieg die Alterserwartung der Cromagnon Menschen in dieser Zeit markant. Was diesen Anstieg auslöste, ist nicht im Einzelnen geklärt (Spektrum der Wissenschaft Nov. 09). Ein hohes Alter ist aber in der Evolution umso mehr von Vorteil, je besser Erfahrungen und Spezialkenntnisse gesammelt und weiter vermittelt werden können. Umgekehrt lohnt sich Sprache umso mehr, je mehr es zu erzählen gibt. Wenn es viele Alte Leute mit grossem Erfahrungsschatz gibt, kann eine differenzierte Sprache sehr wertvoll sein.

10. Weiterführende Artikel auf dieser Homepage

11. Weiterführende Bücher:

Philip Wehrli, ‘Das Universum, das Ich und der liebe Gott’, (2017), Nibe Verlag,

In diesem Buch präsentiere ich einen Gesamtüberblick über mein Weltbild: Wie ist das Universum entstanden? Wie ist das Leben auf der Erde entstanden? Was ist Bewusstsein und woher kommt es? Braucht es dazu einen Gott?

Viele Artikel dieses Blogs werden in diesem Buch in einen einheitlichen Rahmen gebracht, so dass sich ein (ziemlich) vollständiges Weltbild ergibt.

Leserunde bei Lovelybooks zum Buch ‘Das Universum, das Ich und der liebe Gott’, von Philipp Wehrli (abgeschlossen)

Rezensionen bei Lovelybooks

Rezensionen bei Amazon

Film-Präsentation zum Buch

Nibe Verlag

Feustel Rudolf, ‘Abstammungsgeschichte des Menschen’, Gustav Fischer Verlag Jena 1990

Ein Klassiker, der einen guten Einblick gibt. Man beachte aber, dass sich in den letzten Jahren in diesem Gebiet viel getan hat. Insbesondere durch die Gentechnologie ergeben sich neue Möglichkeiten.

Kuckenburg, Martin, ‘Die Entstehung von Sprache und Schrift’, Ein kulturgeschichtlicher Überblick, DuMont Buchverlag, Köln 1990

Ein Klassiker. Auch wenn sich dieses Forschungsgebiet sehr rasch entwickelt gibt dieses Buch einen guten Überblick über die Fakten und die Argumentation.

Schmid, Peter, ‘Evolution des Menschen’, Deutsches Institut für Fernstudien an der Universität Tübingen

Professor Schmid der Universität Zürich ist einer der wenigen Europäer, die in Kenia Ausgrabungen durchführen darf und damit eine Kapazität ersten Ranges. Dieses Heft enthält eine Reihe von Artikeln und Forschungsberichten für Studenten.